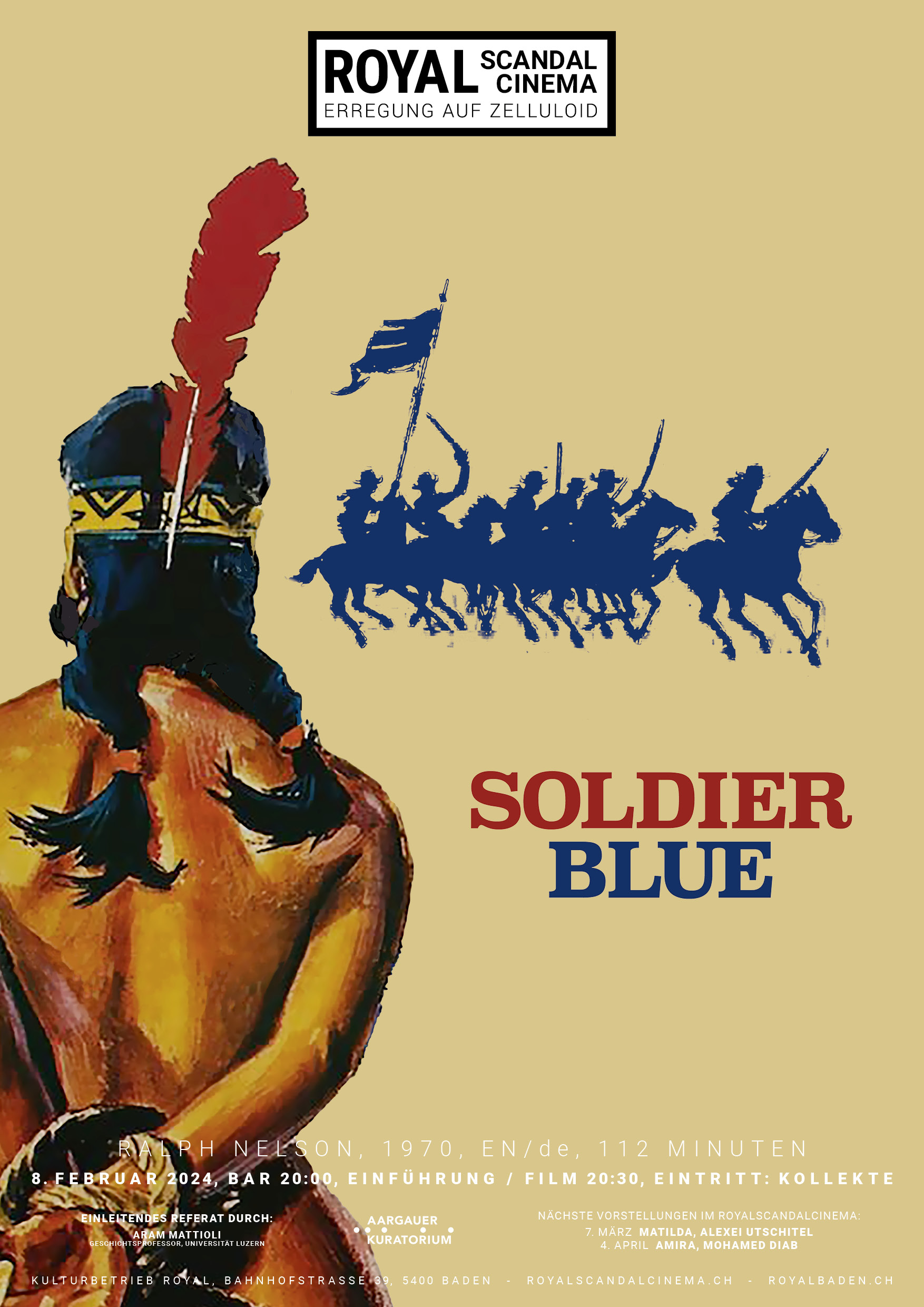

Ralph Nelson | 1970 | 112 Min. | EN/de

08.02.2024 | Kulturbetrieb Royal, Bahnhofstrasse 39, 5400 Baden | Bar: 20.00 Uhr | Referat und Film: 20:30 | Prix libre

Ein Gegenentwurf zur nationalpatriotischen Geschichtsschreibung der Vereinigten Staaten und eine Kritik an den Gewalttaten der amerikanischen Streitkräfte, zwischen rebellischem 1970er-Groove und exzessiver Gewaltorgie. Zusammen mit dem Geschichtsprofessor Aram Mattioli spürt «royalscandalcinema» den Geschichtsbildern von «Soldier Blue» nach.

Der Film setzt ein mit einem Überfall auf einen Geldtransport der US-Armee durch Angehörige der Cheyenne. Die Geldreserven werden geraubt. Die Soldaten, welche den Transport überwachen, werden fast komplett hingerichtet. Es überleben nur ein unerfahrener Soldat, Honus Grant, und die mitreisende Cresta Lee. Gemeinsam versuchen sie, sich in das nächstgelegene Fort durchzuschlagen. Da Cresta bei den Cheyenne gelebt hat – ursprünglich als Gefangene – findet sie sich in der Wildnis besser zurecht als Honus. So bilden die beiden eine Zweckgemeinschaft.

Die beiden stehen sie für konträre Positionen: Honus betrachtet die Indigenen Amerikas mit feindseligen Augen. Für ihn handelt es sich bei den indianischen Stämmen um wilde Barbaren, die der zivilisatorischen Mission der Vereinigten Staaten entgegenstehen. Cresta wiederum sieht in der indianischen Kultur eine höhere Form von Moral verhaftet. Zudem berichtet sie von den Gräueltaten, die an den Indigenen durch die amerikanische Armee verübt werden: Wie Kinder ermordet, Männer skalpiert und Frauen verstümmelt werden. Honus will davon nichts wissen. Die Armee der Vereinigten Staaten – spezifisch deren Kavallerie (die titelgebenden «Soldier Blue») – sieht er als edle Soldaten, als Vorboten einer glücksbringenden Zivilisation.

Als die beiden nach ihrem abenteuerlichen Marsch auf eine Kavallerieeinheit treffen, wird Honus eines Besseren belehrt. Die Einheit bereitet sich auf einen Rachefeldzug gegen eine Cheyenne-Siedlung vor. Obwohl die Indianer den Soldaten der US-Armee zum Zeichen ihrer Kapitulation mit einer weissen Fahne entgegenreiten, erteilt der Kommandant den Befehl, das Dorf anzugreifen und seine Bewohner – hauptsächlich Frauen und Kinder – zu massakrieren.

Ralph Nelsons «Soldier Blue» war schon umstritten, bevor er überhaupt in die Kinos kam. Als Anklage der Gewalttaten der US-Armee gegenüber den Indigenen Amerikas, erschütterte er das Bild der heilsbringenden Kavallerie, das in vielen anderen Westernfilmen zelebriert wurde. Generell stellte er die nationalpatriotische Erzählung einer heldenhaften «Eroberung» des amerikanischen Westens in Frage und richtete seinen Blick auf die Massaker an den Ureinwohner:innen. Die Darstellung des Überfalls auf das Indianerdorf basiert historisch auf den Ereignissen von Sand Creek im Jahr 1864 und von Wounded Knee im Jahr 1889, wo amerikanische Soldaten Dörfer der Cheyenne niederbrannten, und zahlreiche Frauen und Kinder ermordeten. Gleichzeitig knüpfte die Darstellung der Massaker an die zeitgenössischen Verbrechen der US-Armee in Vietnam an. Als der Film 1970 in die Kinos kam, befand sich der Vietnamkrieg auf seinem Höhepunkt. In der medialen Öffentlichkeit der Vereinigten Staaten schlug die gerichtliche Aufarbeitung des Massakers von My Lai im Jahr 1968 hohe Wellen. Die Diskussion um «Soldier Blue» verknüpfte die Entgrenzung der Gewalt im Vietnamkrieg mit jener der «Nationwerdung» im 19. Jahrhundert. Der zivilisatorische Anspruch der amerikanischen Politik – beider Zeitebenen – wurde in Frage gestellt, die rassistischen wie kolonialistischen Prämissen dieser Politik angeklagt. An diesen Diskurs knüpfte Raoul Peck 2017 an, als er eine Gewaltsequenz aus «Soldier Blue» in seinem preisgekrönten Film «I Am Not Your Negro» zu James Baldwins unvollendetem Manuskript «Remember this House» einbaute. Peck schaffte damit eine zusätzliche Assoziationsebene und thematisierte «Soldier Blue» im Zusammenhang mit Rassismus gegenüber Afroamerikaner:innen und Indigenen.

Von nationalpatriotischer Seite wurde das in «Soldier Blue» vertretene Geschichtsbild schroff zurückgewiesen. Kritisiert wurde er aber auch von anderer Seite. So wurde dem Film vorgeworfen, dass er selbst nicht frei von rassistischen Stereotypen sei, etwa in Bezug auf die an antisemitische Karikaturen erinnernde Darstellung eines skrupellosen Waffenhändlers. Vor allem aber wurde die explizite Darstellung von Gewalt verurteilt. Der Film zeigt etwa, wie amerikanische Soldaten indianische Frauen vergewaltigen, ihnen Brüste und Köpfe abtrennen oder Kinder auf Bajonette aufspiessen. Dabei stellt sich die Frage, ob die audiovisuelle Inszenierung dieser Szenen für die Narration des Films notwendig sind oder ob sie einer voyeuristischen Intention geschuldet sind. Die schreierische Vermarktung des Films als «The Most Savage Film in History» deuten – zumindest im Kalkül der Marketingabteilung – auf Letzteres hin. Auch formal wurde «Soldier Blue» ambivalent betrachtet. Der deutsche Filmkritiker Joe Hembus hielt im 1272 Filme umfassenden Western-Lexikon bei Hanser abschliessend fest: «[…] die Härte des Films, das heisst die ausführliche und detaillierte Darstellung des Massakers [wird] weder von seinen moralischen, noch von seinen formalen Qualitäten gedeckt.»

Zusammen mit Aram Mattioli diskutiert «royalscandalcinema» am 8. Februar 2024 die vielschichtige Rezeption von «Soldier Blue» und die unterschiedlichen Aspekte seiner Skandalisierung. Mattioli ist Professor für Geschichte der Neuesten Zeit an der Universität Luzern und wohl einer der profiliertesten Kenner der Geschichte des indianischen Nordamerikas. Mit «Verlorene Welten: Eine Geschichte der Indianer Nordamerikas» und «Zeiten der Auflehnung: Eine Geschichte des indigenen Widerstandes in den USA» hat er zwei Standardwerke zur Geschichte der USA und zur Zerstörung indianischer Kultur publiziert.