Georg Wilhelm Pabst | 1929 | 143 Min. | DE

05.12.2024 | Kulturbetrieb Royal, Bahnhofstrasse 39, 5400 Baden | Bar: 20.00 Uhr | Referat und Film: 20:30 | Prix libre

Die verführerische Lulu verdreht Männern wie Frauen den Kopf. Weibliche Dominanz, sexuelle Selbstbestimmung und eine lesbische Rahmenhandlung: Das passte den Zensoren gar nicht. Unterschiedliche Schnittfassungen und Verbote waren die Folge.

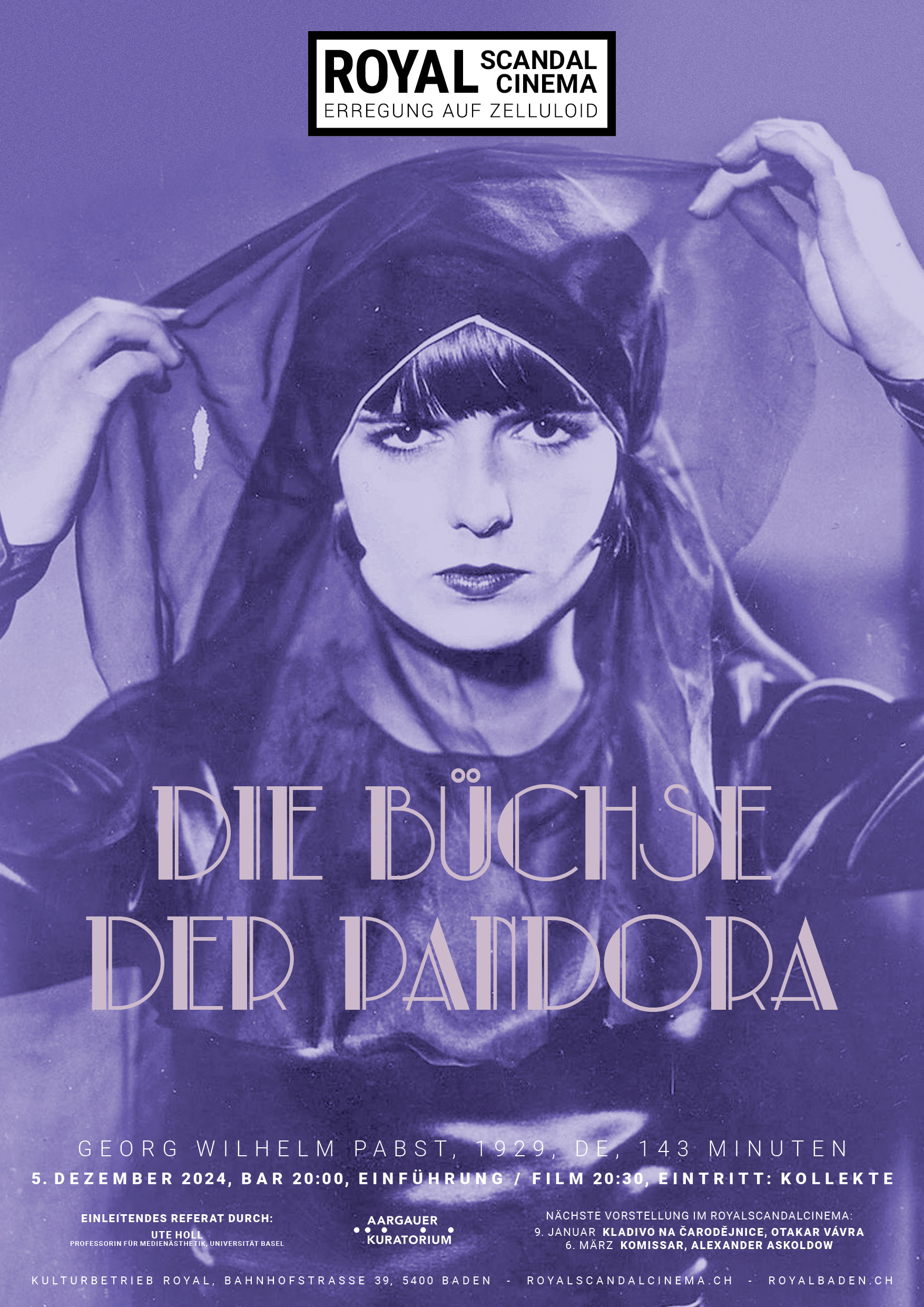

«Die Büchse der Pandora» erzählt die Geschichte von Lulu, einer jungen Tänzerin, der im Lauf des Films zahlreiche Männer und eine Frau verfallen. Er handelt von Liebschaften, Affären, Totschlag, Flucht, Schulden und Prostitution. Er thematisiert gesellschaftliche Hierarchien, sozialen Auf- und Abstieg, existentielle Not, zwischenmenschliche Spannungen, sexuelle Selbst- und Fremdbestimmung, Geschlechterverhältnisse und lesbische Liebe. Dabei basiert Georg Wilhelm Pabsts Stummfilm aus dem Jahr 1929 lose auf den Tragödien «Die Büchse der Pandora» und «Erdgeist» von Frank Wedekind.

Der Film entfachte – wie bereits Wedekinds Vorlage von 1902 – einen veritablen Skandal. Wedekinds Darstellung des Menschen als eines triebgesteuerten Wesens zielte auf eine Enttabuisierung von Sexualität und auf eine Überwindung religiös geprägter Moralvorstellungen im wilhelminischen Zeitalter. Die Theaterfassung von Wedekind zusammen mit dem Regisseur Emil Messthaler auf die Bühne gebracht, wurde nach der Premiere zensiert. Die Polizei verhinderte eine zweite Vorstellung. Die Münchner Staatsanwaltschaft klagte Wedekind und seinen Verleger Bruno Cassirer wegen der Verbreitung unzüchtiger Schriften an. Der Prozess endete zwar mit einem Freispruch Wedekinds, beliess es aber bei einem Verbot des Werks. Darauf reagierte Wedekind 1907 mit seinem berühmt gewordenen Einakter «Die Zensur».

Während der Weimarer Republik wurde die Zensur aufgehoben. «Die Büchse der Pandora» wurde wieder im Theater gespielt und in mehreren Fassungen verfilmt, schliesslich auch durch Georg Wilhelm Pabst. Dessen eher lose auf Wedekinds Vorlage basierende Fassung wurde am 9. Februar 1929 im Berliner Gloria-Palast uraufgeführt. Die Presse kritisierte seine Interpretation aus unterschiedlichen Gründen. Für die einen war es eine «Travestie der Vorlage», eine «skandalöse Version» von Wedekinds Werken – wobei unterschlagen wurde, dass dessen Stücke ebenfalls als Skandaltheater galten. Kritisiert wurde etwa die Ambivalenz der Hauptfigur, die bei Pabst nicht so sehr als Klischee eines männerfressenden Vamps dargestellt wird, sondern als Frau mit unterschiedlichen Schattierungen, als zerbrechliche und verführerische Person gleichermassen.

Andere kritisierten, dass der Film einen Erzählstrang einflocht, der – wie bei Wedekind – davon handelt, wie sich eine Gräfin in Lulu verliebt und ihr mehrfach zu Hilfe kommt. Pabst inszenierte die Gräfin mit männlichem Look indem er sie in einem Smoking kleidete. «Die Büchse der Pandora» gehört zu den ersten Filmen, die eine lesbische Protagonistin zeigten. Die Szene, in welcher die Gräfin Lulu beobachtet, gehört zu den ikonischen Szenen des queeren Filmschaffens.

Lulus freigeistiger Charakter, ihre offene Sexualität und ihr dominanter Auftritt riefen nicht nur die Kritik der Medienschaffenden, sondern auch die Zensurbehörden auf den Plan. Im Deutschland der Weimarer Republik wurden die Filmrollen um 10 Meter gekürzt. Zudem wurde der Film mit einem Jugendverbot belegt. Nach der Machtübernahme der NSDAP wurde der Film auf Antrag des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda verboten. Für das französische Kino wurde der Film nicht nur geschnitten, sondern in wesentlichen Teilen umgearbeitet. Ganze Szenen und Figuren – wie etwa «Jack the Ripper» – fielen weg. Aus der lesbischen Gräfin wurde eine Jugendfreundin. Zum Ende bekennt sich Lulu schliesslich zu Jesus Christus, tritt der Heilsarmee bei und findet Erlösung. Diese Fassung wurde auch in Grossbritannien und in den Vereinigten Staaten (dort in unterschiedlichen Schnittfassungen mit weiteren Kürzungen) veröffentlicht.

Pabsts Film kann auch als Kritik am Patriarchat gelesen werden. Lulus Männer sind mal väterlich, mal liebevoll, mal freundschaftlich, aber meistens doch lüstern, grob und autoritär. Es ist ein Film, dessen Themen auch fast 100 Jahre nach seiner Entstehung relevant bleibt. Ute Holl führt in den Film und seine Skandalisierung ein. Sie ist Filmhistorikerin und Filmwissenschaftlerin. Nach Stationen in Freiburg, Hamburg, Boston, Berlin, Weimar und Köln wurde sie Professorin für Medienästhetik an der Universität Basel. Ihre Forschungsgebiete sind die Geschichte und die Theorie audiovisueller Wahrnehmung mit dem Schwerpunkt auf Akustik unter Bedingung technischer Medien, die Politik medialer Menschen- und Massenbilder und die Wahrnehmungsgeschichte des frühen Kinos.