Lino Brocka | 1989 | 125 Min. | PH/en

11.09.2025 | Kulturbetrieb Royal, Bahnhofstrasse 39, 5400 Baden | Bar: 20.00 Uhr | Referat und Film: 20:30 | Prix libre

Die gewaltlose Bürgerprotestbewegung der EDSA-Revolution führte 1986 zum Sturz des philippinischen Diktators Ferdinand Marcos. Drei Jahre später lieferte Lino Brocka mit seinem Film «Orapronobis» eine kritische Betrachtung der Zustände in der zweiten Republik. Derart kritisch, dass der Film kurzerhand verboten wurde.

Im Februar 1986 kam es im Verlauf der EDSA-Revolution zum Sturz der Marcos-Diktatur in den Philippinen. Benannt wurde sie nach der Epifanio de los Santos Avenue, einer wichtigen Verkehrsader, auf welcher die bedeutendsten und grössten Demonstrationen der Bürgerrechtsbewegung stattfanden. Meuternde Militäreinheiten besetzten den Flughafen von Manila, Radiostationen und Militärbasen rund um die EDSA, hunderttausende von Zivilist:innen zogen auf die Strasse, um die Meuterei zu unterstützen und um die Transportwege für regimetreue Truppen zu blockieren. Vertreter:innen der Kirche unterstützten die Proteste. Nach zwei Tagen standen mehr als eine Million Filipinas und Filipinos auf den Strassen. Grosse Teile der Armee liefen zur Opposition über und bekannten sich zu einer demokratischen Regierung unter Corazon Aquino. Marcos flüchtete schliesslich in die USA, die seine Diktatur unter der Ägide des Antikommunismus bis zu diesem Zeitpunkt stets unterstützte.

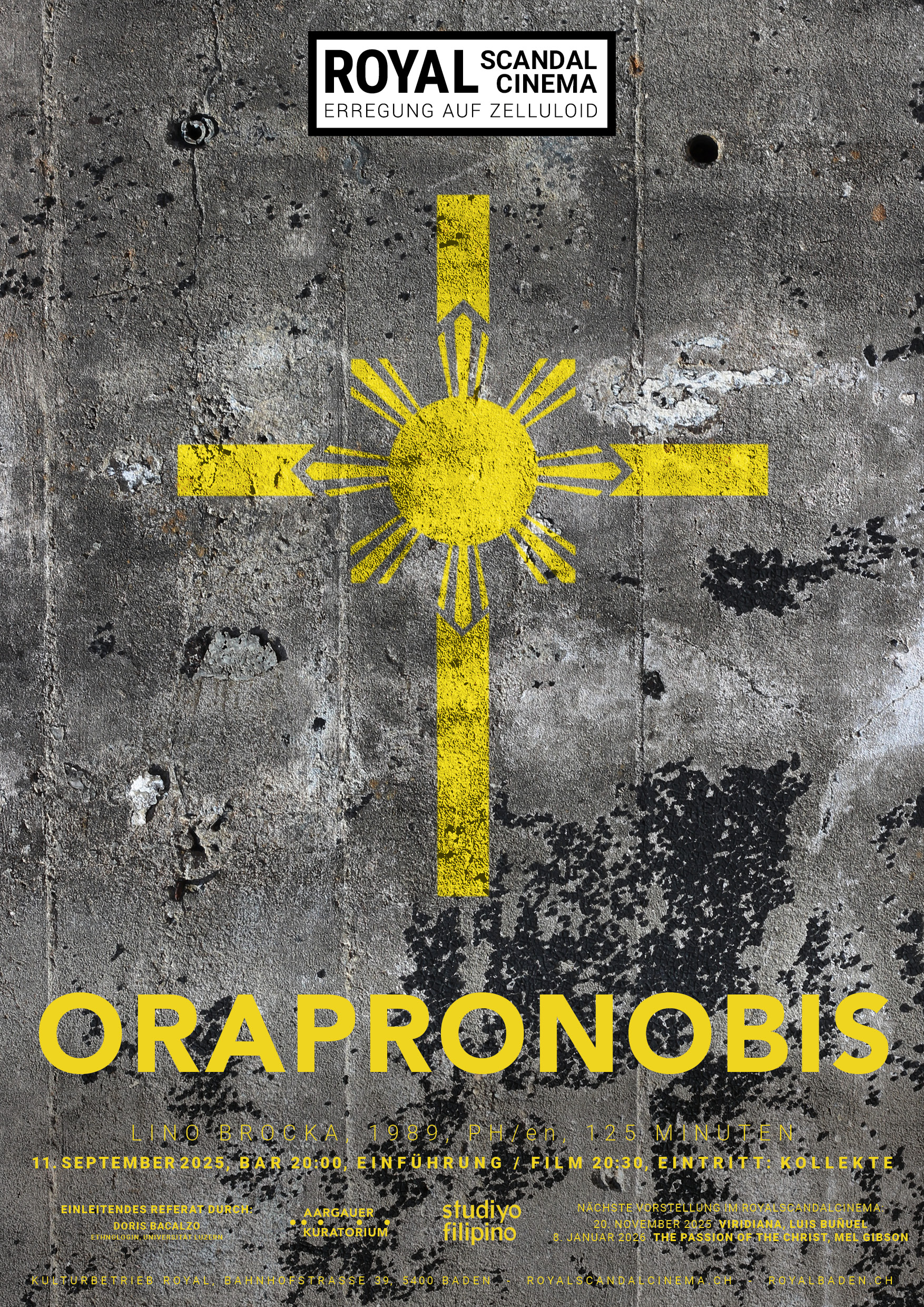

Die Regierung Marcos stützte ihre Macht nicht nur auf staatliche Mittel wie Militär, Polizei und Geheimdienst, sondern auch auf paramilitärische Verbände. Diese widmeten sich insbesondere dem Kampf gegen muslimische und kommunistische Widerstandsbewegungen, wobei es wiederholt zu Gewaltexzessen kam. In seinem Film «Orapronobis» imaginiert Lino Brocka eine solche Miliz. Sie weist sektenartige Züge auf, ist von Antikommunismus und christlichem Fundamentalismus geprägt, verehrt das Marcos-Regime und die USA und überzieht das Land mit Terror. Die katholische Gebetssequenz «ora pro nobis» («bete für uns») gibt der Miliz – und dem Film – den Namen. Die katholische Verortung veranlasst die Milizionäre jedoch nicht, von einer gewaltsamen Verfolgung von Geistlichen abzusehen. Der Film setzt 1985 ein, als die «Orapronobis» unter der Führung von Kumander Kontra einen Priester hinrichtet, der einem Rebellen die letzte Ölung erteilt haben soll.

Ein zweiter Erzählstrang setzt mit dem Erfolg der EDSA-Revolution ein. Er zeigt, wie politische Gefangene aus der Haft entlassen werden und den Sturz der Marcos-Diktatur feiern. Einer von ihnen ist Jimmy, ein ehemaliger Priester, der sich dem revolutionären Widerstand anschloss. Mit der Wiedereinführung der Demokratie schwört er dem bewaffneten Kampf ab und wird zum Menschenrechtsaktivisten. Eine Erkundungsmission führt ihn in das Gebiet, in welchem «Orapronobis» operiert. Er erhält den Auftrag, die Verbrechen der antikommunistischen Miliz zu untersuchen. Brocka beschreibt, wie «Orapronobis» auch nach dem Sturz der Marcos-Diktatur von hochrangigen Militärs unterstützt wird, damit sie ihren antikommunistischen Kampf fortsetzt. In Zusammenarbeit mit dem Militär verstärkt sie ihre Terrorakte. Jimmy setzt sich für die Zivilbevölkerung ein, evakuiert die von «Orapronobis» verfolgten Menschen in die Hauptstadt und prangert das Treiben der Miliz an. Damit wird er selbst zu deren Ziel.

Der Film behandelt in paradigmatischer Weise die Diskrepanz zwischen gewaltlosem Aktivismus und bewaffnetem Widerstand. Gleichzeitig setzt er sich äusserst kritisch mit den Hinterlassenschaften der Diktatur auseinander. Die fiktive Miliz «Orapronobis» steht stellvertretend für reale Milizen und für das Unvermögen des demokratischen Staates, ihrem Treiben ein Ende zu setzen. Hochrangige Militärs der Marcos-Ära blieben unter der demokratischen Regierung in Amt und Würden. Nur drei Jahre nach dem Sturz der Diktatur mischte sich Brocka mit «Orapronobis» in die politische Debatte ein. Ein Debattenbeitrag, der von der Aquino-Regierung nicht geschätzt wurde. Sie liess den Film kurzerhand verbieten und bestätigte damit, dass es um die Meinungsfreiheit auch in der Demokratie nicht zum Besten stand. International erlangte «Orapronobis» (alternative Titel «Fight for Us» oder «Les Insoumis») allerdings Bekanntheit, nachdem er 1989 am Filmfestival von Cannes gezeigt wurde.

Brocka beschäftigte sich in seinen Filmen wiederholt mit gesellschaftlichen Missständen, was ihn in offene Konfrontation mit dem Marcos-Regime trieb. 1983 gründete er die Organisation «Concerned Artists of the Philippines», die er zwei Jahre leitete. Auf das Verbot von «Orapronobis» reagierte er mit scharfer Kritik – und nutzte dazu die internationale Medienaufmerksamkeit, welche ihm das Cannes-Festival bot, indem er meinte:

«The accusation against me after Orapronobis was that I was out to destabilize the Aquino government. So, I issued a press statement saying we had marched in the streets for plurality of opinion. […] I think censorship at this moment is as bad, if not worse than it was during Marcos’ time. It’s more hypocritical. That’s why I say it’s worse. We’re now into the decent, the holy and the wholesome instead of the good, the true und the beautiful.»

Am 11. September 2025 zeigt «royalscandalcinema» den Film im philippinischen Original mit englischen Untertiteln. Die Durchführung des Filmabends zu «Orapronobis» erfolgt in Kooperation mit «studiyo filipino». Das Ziel von «studiyo filipino» ist die Förderung eines besseren Verständnisses philippinischer Themen sowie die Initiierung bereichernder interkultureller Begegnungen. Doris Bacalzo wird in den Film, seinen historischen Kontext und die Debatten, die er auslöste, einführen. Bacalzo ist Mitbegründerin von «studiyo filipino» und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Luzern. Als Ethnologin und Aktivistin hat sie sich intensiv mit der Politik der Philippinen auseinandergesetzt. An der University of the Philippines hat sie die EDSA-Revolution hautnah miterlebt. Referat in englischer Sprache.